- 裁判所事務官に短期合格する勉強法

- おすすめの教材やテキスト

- 経済学と刑法どちらを選択するべきか

といった方は本記事を読み進めてください。

非法学部の私は町役場に在職中、3ヶ月の勉強で裁判所事務官に合格しました。

合格者である私が、これから実際に使用した教材を包み隠さず、紹介していきます。

本題に入る前に、2024年度、2025年度と2年続けて試験問題の内容に変更があるので、先にチェックしておきましょう↓

2024年度から基礎能力試験の出題数が変更になりました。

▼変更内容

・知能問題27題→24題

・知識問題13題→6題

※最高裁のHPによると、知能問題はこれまでどおりの内容の出題で、知識問題は時事中心に出題されるとのことです。

▼2024年度の本試験内容

・1〜5:現代文(5題)

・6〜9:英語(4題)

・10〜24:数的処理(15題)

・25〜30:時事(6題)

2025年度から専門試験の内容が大幅に変更します!

<変更内容>

・専門記述(憲法)の廃止 ※「一般職」のみ廃止

・憲法と民法の出題数変更(憲法7題→10題,民法13題→10題)

・選択科目(10題)に経済理論・刑法に加え、行政法が追加

※つまり、県庁や市区町村を目指している受験生が併願しやすくなりました。特に、記述の廃止が大きく併願のハードルをさげることに繋がりそうです。

学習開始時期と開始時点における私の学習進捗度

裁判所事務官の筆記試験は例年5月にあるのですが、私は試験の3ヶ月前である2月頃から勉強を開始しました。

次に、私の基礎学力についてお伝えしておいた方が、記事の信憑性が上がると思うので、簡単に紹介しておきます。

まず学歴については、センター試験で47%しか取れず、Fラン私大に入学しました。

その後、編入試験を経て国立大学に3年次編入したのち、新卒で市役所と町役場に合格しました。

裁判所職員の勉強を開始した時点の私の学習進捗度について紹介しておきます。

学習開始前に過去問を解いてみた結果が次のとおりです。

- 教養=13/40(※2024年度から出題数が30問に変更)

- 専門=12/30(憲法は全問正解)

- 小論文=すでに7割は取れる状態

- 専門記述=全く書けない状態(※2025年度から廃止)

ほぼ初学者と変わらない点数ですが、編入試験の経験から小論文の書き方を理解していた点と、新卒時の公務員試験の勉強の貯金から憲法はノー勉でも8割はとれるレベルにあった点は多少のアドバンテージでした。

しかし、新卒時から苦手であった判断推理や数的処理は3割程度しか解けない状況で、非常に危機感を抱きました。

また、専門記述についてもこれまで記載したことがなかったので、全く書き方がわからない上、憲法の知識も足りずはっきり言って、絶望的な状況でした。

新卒時に公務員試験を受験し、合格した経験があるので多少は知識の貯金がありましたが、とはいえ、5年近く経過していたので知識も忘れてしまい、正直ノー勉でもそこそこできるのは憲法くらいでした。

上記のような状況から、結果的には3ヶ月の勉強で裁判所職員の筆記試験を突破することができました。

合格までに要した勉強時間について

実際に1日あたりどのくらいの時間勉強をしていたのか気になりますよね。

- 平日は最大5時間(平均すると3〜4時間)

- 土日は最大12時間(平均すると8〜10時間)

ざっくりではありますが、上記の時間を目安に勉強をしていました。

公務員予備校の使用有無について

裁判所職員を受験するにあたって、公務員予備校は使用していません。

新卒時点で市役所や町役場に合格した経験もあり、公務員試験の勉強の流れ自体はよく理解していたので、あえて予備校を利用するメリットはないと考え、独学で勉強を進めることにしました。

結果的に合格できたので、独学でもよかったと言えますが、その後の面接対策のことも考えると、予備校を利用した方がよかったなというのが試験を終えての正直な感想です。

【裁判所事務官対策】実際に使用した教材

【1】教養科目の対策として実際に使用した教材

2023年度までは、現代文・英語ともに5問ずつの出題でしたが、2024年度は現代文5問、英語4問の出題でした。今後も同様の問題数であると予想されます。

使用方法としては、最低でも2日に1度現代文と英文を1問ずつ時間を測って解きました。

問題を解いて答え合わせをするのにも、意外と時間がかかるので特に現代文や英語が苦手な方以外は毎日問題を解く必要はないと思います。

基本的には、現代文も英語も正直場数を踏んで、問題に慣れていくしかないです。

しかし、英語に関しては基礎的な単語や文法などの土台がなければ得点は伸びないので、どうしても基礎力に不安がある方は以下の教材に取り組んでください。

【1】単語帳

(2025/07/05 19:38:34時点 Amazon調べ-詳細)

【2】英文の読解力を養うためのテキスト

(2025/07/05 05:52:09時点 Amazon調べ-詳細)

文章理解(現代文や英語)の問題に対して

①もうすでに余裕で解ける・特に不安がない方

→DATA問で問題慣れを適宜しておく

②現代文&英語が苦手で不安がある方

→現代文は解説を読み問題慣れをしていく、英語は上記【1】【2】のテキストを学習に取り入れてみる

2023年度までは、数的処理(判断推理、空間把握、資料解釈を含む)が17/40題出題されていましたが、2024年度は15/30の出題でした。今後も同様の出題数が予想されます。

難しければ、以下の基礎編から取り組みましょう。

上記テキストでも難しければ、以下の高卒向けテキストがおすすめです。

(2025/07/05 19:30:10時点 Amazon調べ-詳細)

数的判断などの一般知能については、いきなり難しい問題を解いても意味がないです。

自身のレベルにあったものから取り組み、徐々に問題のレベルを上げていき、解ける問題の数を増やしていくことが大切です。

こちらの数的処理については、15/30とかなりのウエイトを占めるので、毎日必ず時間を測って問題を解きましょう。

なかでも、判断推理の出題数が多いので、苦手なままだと裁判所職員の筆記試験を突破するハードルが極めて高くなります。

どうしても、自身で学習を進めるのが困難である方は、単科で受講できる予備校の講座も利用することを選択肢に入れましょう。

個人的におすすめしているのは、アガルートの講座です。

2023年度までは、社会科学・人文科学(思想を含む)・自然科学が合計して13/40題出題されていましたが、2024年度より時事問題を中心に6/30題への出題と変更になりました。

最高裁のHPによると、「知識分野は時事問題を中心とし、普段から社会情勢等に関心を持っていれば対応できるような内容とします」と明記されていますが、少し抽象的ですよね。

そこで、【2024年度実際にどのような問題が出題されたのか】を端的にまとめたので、次の表をご覧ください。

| 問25 | 日本経済に関する問題(A.国民負担率、B.潜在的国民負担率、C.円安と円高、D.貿易収支と経常収支、E.新紙幣) |

|---|---|

| 問26 | 日本の政治に関する問題(1.個人情報保護法、2.クォーター制、3.近隣諸国との領土問題、4.ふるさと納税、5.トリガー条項) |

| 問27 | 世界情勢に関する問題(1.ブリックス首脳会議、2.グローバル・サウス、3.ミャンマーの情勢、4.CTBT、5.中国巨大経済圏構想とイタリア)※4は社会科学の範囲でもある |

| 問28 | 教育や文化に関する問題(A.世界文化遺産、B.ハラル食、C.纏向遺跡からチャバネゴキブリ、D.ファスト映画の著作権法違反と民事刑事、E.デジタル教科書の導入) |

| 問29 | 環境や科学に関する問題(A.エルニーニョ、B.硫黄島の海底噴火活動、C.月面着陸した国、D.叡と富岳の特徴) |

| 問30 | 環境問題に関する問題(A.国際気候変動会議の合意書の内容、B.再生可能エネルギーの設備容量を3倍にすることを呼びかけた国、C.カーボンニュートラルとゼロエミッション、D.脱炭素に向けた2024年度予算の計上) |

事前に最高裁が「知識分野は時事問題を中心とし、普段から社会情勢等に関心を持っていれば対応できるような内容とします」と知らせていたように、そこまで難しい問題は出題されませんでした。

今回の出題数変更を受け、受験生の間では「社会科学に関する範囲を勉強するべきか」が論点となっていましたが、今後も社会科学に関する範囲は学習をしておいた方がよさそうです。

次に、具体的な対策方法を以下に解説します。

(2025/07/05 19:38:35時点 Amazon調べ-詳細)

時事対策としては、上記4つのテキストに加えて、過去問でこれまでに実際に問われた時事問題や問われ方を掴んでおけば大丈夫です。

また、新聞を読んでおいた方がよいかと質問を受けるのですが、もちろん読んだ方がよいのですが、受験生はそこまで暇ではないので新聞を読む必要はないです。(試験に絶対に出ない不要な部分も多いのでコスパが悪いです。)

学習の優先順位は、判断推理>数的処理>資料解釈>時事対策(※直前期1ヶ月で十分間に合う)です。

裁判所試験における現代文と英文は比較的簡単なので、よほど苦手な方を除いて、定期的に文章を読む以外に特段の対策は不要です。

【2】専門科目の対策として実際に使用した教材

(2025/07/05 19:38:36時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/07/05 19:30:14時点 Amazon調べ-詳細)

いきなり、司法書士のテキストが出てきてびっくりした方もいらっしゃるかと思います。

公務員用のテキストではなく、司法書士向けのオートマ司法書士テキストを使用する理由については、あとで解説をしています。

(2025/07/05 19:30:15時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/07/05 19:38:37時点 Amazon調べ-詳細)

上2冊がインプット用の基本テキストで、下のDATA問が演習用のアウトプットテキストです。

行政法は、丸暗記で対応できるので、DATA問で問題と解説を覚えれば問題は解けます。

基本テキストが必要であれば、下記がおすすめです。

(2025/07/06 01:34:50時点 Amazon調べ-詳細)

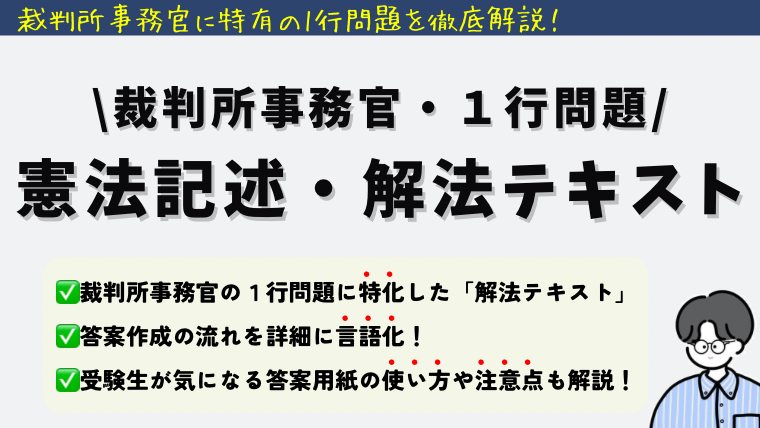

【3】専門記述の対策として実際に使用した教材【※2025年度から専門記述は廃止】

(2025/07/05 19:38:38時点 Amazon調べ-詳細)

こちらのテキストは解法については記載されていないため、あくまでも回答をみて自身で学習を進める必要があります。

記述試験そのものの解き方や注意点などについては記載されていないのがデメリットです。

そこで、現在憲法記述の1行問題に特化した解法をまとめたテキストの作成いたしました。

【4】過去問について

上記のテキストに加えて、過去問を解きました。

上記テキストを購入すれば、購入特典として専門記述の2013〜2022年度の過去問の解答例がDLできます。

ぶっちゃけ、読者特典だけでも元が取れるレベルでとても勉強になるので、ぜひ使用してみてください。

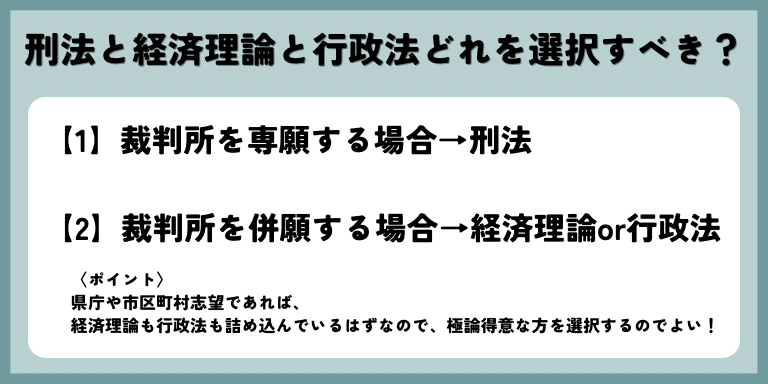

刑法と経済学と行政法はどれを選択すべきか?

結論から言います。

裁判所職員を専願する方であれば、刑法がおすすめだと断言できます。

なぜなら、刑法は範囲自体もそこまで莫大ではなく、なおかつ内容も簡単だからです。

一方、あくまで併願先の一つとして裁判所職員を受験する方は、他の併願先との兼ね合いから必然的に経済理論または行政法を選択することになるでしょう。

経済理論と行政法の2科目において、難易度と習得までに要する時間を比較すると、以下のようなイメージです。

- 丸暗記では不可能

- 計算が苦手だと難しい上、習得に余計な時間がかかる

- 計算が得意であれば、100時間で8割が目指せる

- 丸暗記で対応可能

- 範囲は広いが、覚えていれば確実に解ける

- 100時間あれば、8割は目指せる

併願の方であっても、裁判所職員試験で高得点を取ろうと思えば、経済学や行政法が苦手なのであれば、刑法を50時間程度の学習で8割まで点数を伸ばした方がコスパが良いです。

裁判所における刑法の問題は比較的難易度が低い上、過去の問題が繰り返し出題されているため、初学者であっても50時間程度勉強すれば8割取れます。

ただし、経済理論や行政法は50時間の勉強で8割を取ることはほぼ不可能です。

なぜ司法書士試験のテキストを使用したのか?

裁判所職員の試験は暗記だけでは無理だと痛感したから

裁判所職員の専門科目は、難易度が高いです。

特に憲法と民法については、そこそこ難易度が高いです。

すべての科目を暗記で臨もうとすると確実に失敗します。

また、暗記が中心の学習を進めている方は記述の問題で必ず苦しみます。本質をわかっていないので、何を記載すればよいのかわかりません。

しかも、記述(※2025年度から廃止)の回答を覚えたとしても、理解を伴わない暗記のために、論点を落としたり、検討違いの回答をしてしまったりと、記述が伸び悩む原因にもなります。

一方で、理解優先で学習を進めている方であれば、解法さえマスターすれば憲法記述の問題も割とすぐに定着します。

オートマ司法書士シリーズは理由付けがしっかりしている

オートマ司法書士シリーズは、とにかく理解重視のテキストです。

したがって、法律の本質を理解できる点が1番の強みです。

私は、新卒時点で民法を勉強していましたが、なかなか理解できずに苦しんでいました。

というのも、公務員試験向けのテキストは極端に簡潔に説明をしていたり、条文をただ記載している低クオリティのものが多いです。

つまり、理解して合格することを目指すというよりも、とにかく暗記して力技で合格してねと言わんばかりのテキストが多いです。

そのため、どれだけ時間をかけてテキストや問題集を周回しても、肝心の理解が伴っていないため、すぐに忘れてしまったり、問題文が少し変われば解けない最悪の状態に陥ります。

しかし、オートマ司法書士シリーズは暗記量を最低限におさえ、基本の理解に努めています。

理由付けをしっかりと記載しているため、暗記ではなく理解をした上で解答を導き出せる力が身につきます。

その結果、法律知識が定着しやすく、長期記憶になりやすいというメリットもあり、結果的に最短で合格を目指すことができます。

とはいえ、すべてを理解だけで乗り切ることは不可能です。

しかし、できるだけ暗記量は減らした方がよいですし、理解という土台があれば、暗記に要する時間は短くて済みます。

オートマテキストには論点ごとに問題が用意されており、テキストを読み進めながらアウトプットもできるため、別途問題集を購入する必要もありません。

オートマ司法書士シリーズを読み込めば、裁判所職員における専門科目ははっきりいって余裕で解けます。

【考察】なぜ3ヶ月という短期間で合格できたのか?

ズバリ、オートマ司法書士シリーズ(以下オートマ)のおかげです。

これまで暗記に頼った勉強をしていた私ですが、オートマを使用しはじめてからは理解重視の勉強に移行できました。

趣旨や理由などを理解し、理解した上で覚える習慣がつきました。また、基本がしっかりと理解できていることから、応用問題がでてきても解けるようになりました。

条文を覚えるのではなく、趣旨などを含めて理解しているからこそ、問題の問われ方が多少変わっても、解けるという感覚でした。

過去問中心に法律科目を学習していても、おそらく解答を覚えてしまうだけで、解ける気になって、実際に少し問われ方が変わると解けなかったように思います。

過去問も確かに重要ですが、趣旨なども踏まえた条文そのものの理解をしておけば、どんな問題にでも応用が効きます。

問題を解くために必要となる幹となる部分が理解できているために、枝葉の部分が問われても解けるというわけです。

本記事のまとめ

これまでお話ししてきたように、裁判所職員の筆記試験は3ヶ月で合格することは可能です。

ただし、私の場合には憲法と小論文において、学習開始時点から多少のアドバンテージがありました。

そのため、それを加味しても現実的には4〜5ヶ月あれば合格は十分可能です。

短期で合格をするためには、テキスト選びが非常に重要になってきます。

オートマ司法書士シリーズは、裁判所以外にもその他公務員試験においてもおすすめです。

オートマ民法は、司法書士・行政書士・司法試験などにも対応できるほど汎用性が高いテキストです。

かといって、公務員試験の出題難易度を大幅に超えているわけでもありません。

裁判所職員の筆記試験は、民法が苦手だと合格は厳しくなります。

オートマを使用して、短期間で民法を理解し、13問満点(※2025年度からは10問)狙うつもりで試験に臨みましょう。

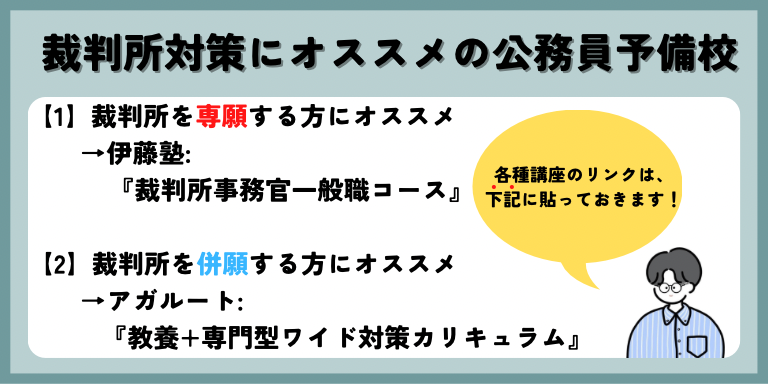

【受験生必見】裁判所対策におすすめの公務員予備校

【1】裁判所を専願する方におすすめは「伊藤塾」

裁判所を専願で受験するなら、伊藤塾の「裁判所事務官一般職コース」がおすすめです。

【2】裁判所を併願する方におすすめは「アガルート」

裁判所を併願で受験するなら、アガルートの「教養+専門型ワイド対策カリキュラム」がおすすめです。

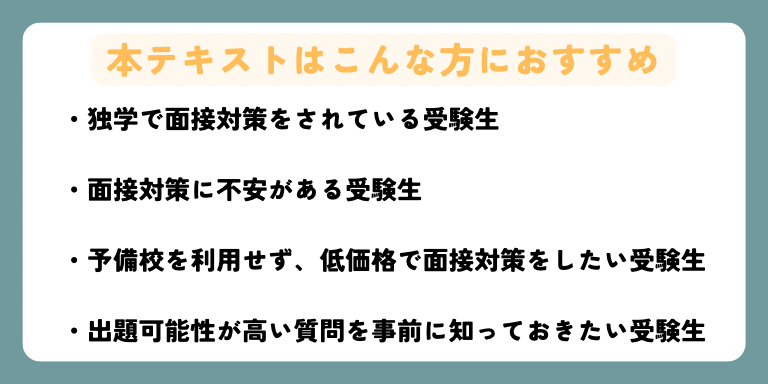

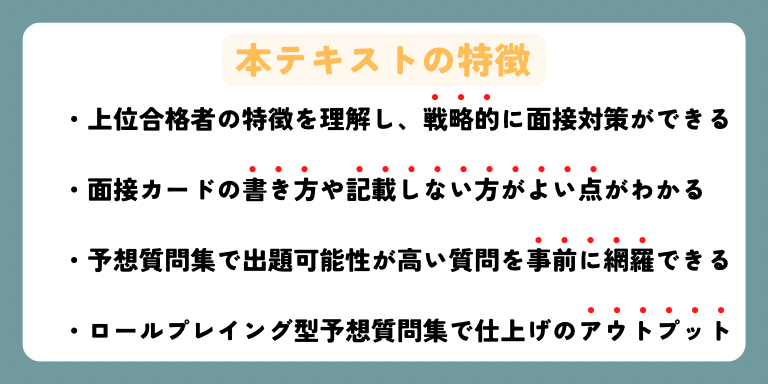

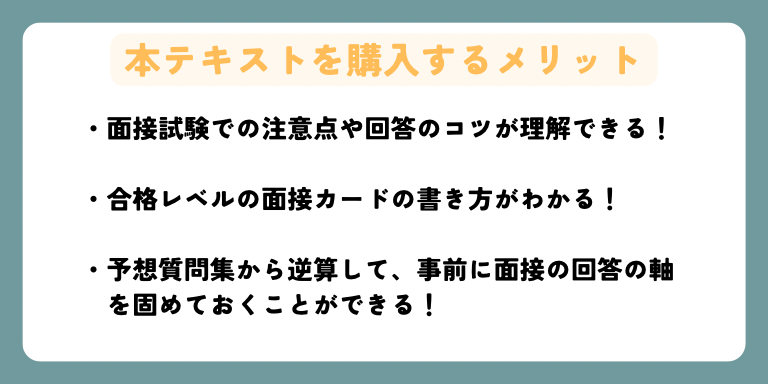

「面接対策テキスト」と「ES添削サービス」のお知らせ

これまで、私自身が実際に裁判所職員の面接試験を受験した経験、また、100名を超える面接指導を行なった経験から、裁判所の面接試験を突破するためのノウハウは完全に理解しております。

そこで、私がこれまでに数年間にわたって蓄積してきたノウハウや経験をなんとか受験生に還元できないかと考え、その結果できたのが、「オリジナル面接対策テキスト」と「ES添削サービス」です。

【1】面接対策テキストについて

面接対策テキストの概要は、次のとおりです。

つまり、面接対策テキストは、これまで私が実際に受験指導し、上位合格した受験生の特徴から裁判所が求める人材を分析し、そこから逆算して作成しています。

さらに、裁判所が求める人材を理解したうえで、合格レベルの面接カードの書き方、合格のために想定しておくべき質問などを事前に対策できます。

本テキストは、小手先のテクニックではなく、裁判所に合格するために必要なものは何かを理解し、その上で、できる限り短い時間で、合格を掴み取っていただくことを目指したテキストです。

【2】ES添削サービスについて

ちなみに、面接カードの添削も行っております(有料)ので希望があれば、こちらをお読みになり、ご連絡ください。

【お知らせ】当サイトにおける裁判所関連記事の紹介

公務員として働きながら裁判所を目指す際に気を付けるべきことはありますか?

また、裁判所に採用された際にはいつ頃に現在働いている場所を退職するのが良いでしょうか。試験前に上司には伝えておくべきですか?