- 裁判所職員試験の専門記述(憲法)の「出題傾向」がわかる

- 出題傾向を踏まえた具体的な対策方法がわかる

- 独学ではなく予備校を利用すべき人がどういう人かわかる

- 独学者におすすめのテキストがわかる

- 記述対策のみで受講できるおすすめの予備校がわかる

上記に該当する方は、本記事を読む価値があります。

本記事を読んで、裁判所事務官試験の山場である憲法記述を完全攻略しましょう!

また、記事の後半では、憲法記述対策のみで単科受講できる予備校を3社紹介しています。

記述対策のみを単科受講できる予備校を比較した記事は希少です。

そのため、ここまで独学で学習を進めてこられた受験生にとっても、非常に有益な情報を提供できると思います。

まず、裁判所職員の試験においては、下記の2つの越えるべき壁があります。

- 面接試験

- 専門記述(憲法)←足切り注意!!

今回は、裁判所受験生の多くが苦戦する専門記述(憲法)の対策について、わかりやすく、端的に、お伝えしていきます。

専門記述(憲法)の配点について

まず、はじめに憲法記述の配点を確認しておきましょう。

| 科目 | 特徴 | 出題数 | 時間 | 得点配分 |

|---|---|---|---|---|

| 基礎能力試験(多肢選択式) |

|

30題 | 140分 | 2/15 |

| 専門試験(多肢選択式) |

|

30題 | 90分 | 2/15 |

| 論文試験(小論文) | 小論文(特例希望者のみ) | 1題 | 60分 | – |

| 専門試験(記述式) | 憲法記述 | 1題 | 60分 | 4/15(※下記民法刑法と合わせて) |

| 専門試験(記述式) | 民法・刑法記述 | 各1題 | 120分 | ※ |

| 政策論文試験(記述式) | 政策論文 | 1題 | 90分 | 1/15 |

| 人物試験 | 個別面接 | – | 約30分 | 2次試験の合否判定にのみ使用 |

| 人物試験 | 集団討論&個別面接 | – | – | 6/15 |

一見、重要性が低いと思われがちですが、注意したいのが、基準点未満による足切りです。

足切りになると、仮に憲法記述以外の面接も含めた科目で満点をとっていたとしても、不合格です。

とにかく最低基準点だけは取れるようにしておきましょう。

専門記述(憲法)の問題形式について

問題形式は「一行問題」です。

実際の問題を見てもらった方が早いと思うので、直近9年間の問題を紹介します。

※下記の表は左右にスクロールできます。

| H28年 | 付随的違憲審査権について論ぜよ。 |

|---|---|

| H29年 | 表現の自由に対する制限(検閲を除く)の合憲性を判定する基準について論ぜよ。 |

| H30年 | 職業選択の自由の意義について説明した上、職業選択の自由に対する規制の合憲性を判定する基準について論ぜよ。 |

| R元年 | 司法権の独立の意義及び趣旨を述べた上で、その憲法上の現れについて論ぜよ。 |

| R2年 | 外国人の基本的人権について論ぜよ。 |

| R3年 | 法の下の平等の意味について説明した上、法的取扱いにおける区別が憲法に反するか否かを判断する基準について論ぜよ。 |

| R4年 | 司法権の意義及び帰属について簡潔に説明した上で、司法権の範囲と限界について論ぜよ。 |

| R5年 | 報道の自由の意義について説明した上で、取材の自由について論ぜよ。 |

| R6年 | 政教分離原則の意義について説明した上で、政教分離原則違反の判断基準について論ぜよ。 |

なお、採点方式が「加点方式」か「減点方式」であるかは公表されていません。

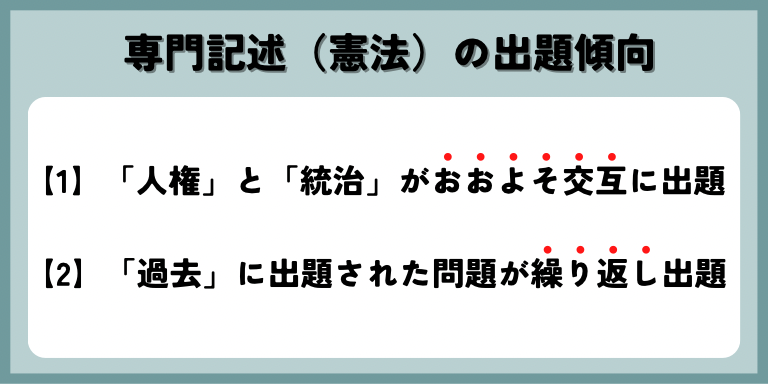

専門記述(憲法)の出題傾向について

受験生が知っておくべきポイントは、上記の2点です。

時間に余裕がある受験生は、昭和56年から令和6年までの過去問に目を通し、実際に問題を解いてみたり、出題の予想をしておくことをおすすめします。

専門記述(憲法)の難易度について

結論から言うと、問題自体のレベルはそこまで高くありません。

ただし、一行問題であるために、漠然としすぎていて、一体何を書けばいいのかわからないという意味での難しさがあります。

特に、非法学部の方で憲法記述の対策を意識して択一式の勉強をしてこなかった受験生にとっては、正直、記述問題のハードルは高いです。

合格者は簡単に、「判例や学説、重要論点さえ、きちんと書けていれば十分合格点には達する」といいます。

しかし、実際にはそんなに簡単で甘い試験ではありません。

どこの範囲が出題されるかわからないうえ、一つの判例や重要論点を正確に記述できるレベルにまで理解し、覚える必要があるので相当な時間がかかります。

決して、簡単な試験ではないということを念頭に置き、試験本番までにきちんと記述対策を講じておく必要があります。

専門記述(憲法)における「必要な文字数」について

気になる文字数ですが、2枚目の半分を目指して書きましょう。

理想は2枚目の半分を超えることですが、無意味に文字数だけを増やすのは返って危険です。

ただし、最低でも1枚は書き切りたいところなので、どんな論点が出たとしても1枚書き切れるだけの知識を身につけておく必要があります。

専門記述は独学で勉強or予備校を利用すべき?

- 予備校を利用して、専門記述対策をする。

- 市販テキストを購入し、独学で対策をする。

専門記述対策をするにあたり、予備校に通うか、独学で対策するか迷っている受験生は多いです。

- 本当に独学でも大丈夫なのか?

- 予備校を利用した方がいいのか?

本気で合格を目指している方ほど、不安で迷いますよね。

そこで、予備校を利用するかどうかの目安を以下の表にまとめてみました。

- 既に過去問が解ける方

- 身近に答案添削を頼める人がいる方

- 過去問を見て全く解けない方

- 身近に答案添削を頼める人がいない方

- 裁判所事務官が専願で上位合格を狙っている方

一般的に、予備校というと高額なイメージがあるかもしれません。

しかし、専門記述対策のみの講座であれば6,000円からあります。

そのため、これまで独学で裁判所事務官の対策をされていた方でも、受講料金を抑えながら、記述対策だけを受講することができます。

繰り返しにはなりますが、憲法記述は足切りが存在します。

そのため、しっかりと時間をかけて対策をしておくべきです。

少しでも、合格可能性を上げたいと考えるのであれば、予備校の利用も視野に入れてみてもいいかもしれません。

【3校比較】憲法記述対策を単科受講できるおすすめの公務員予備校

以下に、おすすめの予備校3校+私が発売している解法テキストを比較しました。

| 予備校名 | 価格(税込) | コース名 | 専門記述添削 | 特徴 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|---|

| アガルート | 21,780円 | 専門記述対策講座 | 1回 | 憲法に加え、行政法と民法の添削も可能 | |

| TAC | 26,400円 | 裁判所一般職 対策セミナー | 5回まで | 充実の添削サービス(5回まで) | |

| LEC | 6,000円 | 専門記述憲法ファイナルアンサー | なし | 低価格だが、添削サービスはない | |

| ばびろぐ | 2,480円 | 憲法記述・解法テキスト | なし | 低価格だが、添削サービスはない |

【おすすめ1位】「アガルート」公務員予備校

| 公式HP | アガルート |

| 講座名 | 専門記述対策講座 |

| 講義形式 | 通信(WEB動画)・オンライン添削 |

| 価格(税込) | 21,780円 |

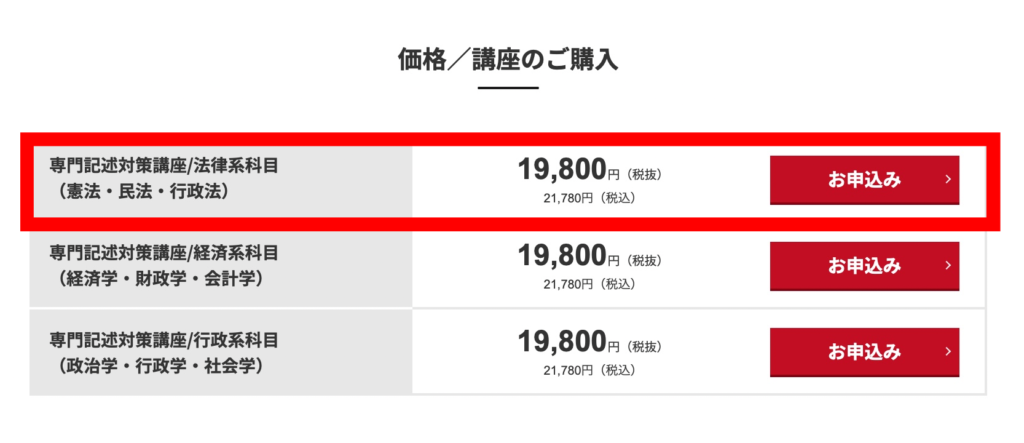

- 単科受講できる記述添削が可能な予備校の中で最安値

- 添削に対応(憲法・行政法・民法1通ずつ)

- 憲法、行政法、民法の記述対策が1セット

- 裁判所事務官のみならず、都庁、国税専門官等にも対応

- プロ講師の添削を1回だけでも受けておきたい方におすすめ

- TACより値段が安く、添削も可能なので、コスパ良く対策したい方におすすめ

- 憲法以外の記述対策も含まれており、裁判所以外の官庁を併願する方にもおすすめ

アガルートの上記講座は、添削サービスが含まれている点が最大の魅力です。

また、憲法だけではなく、民法や行政法に関する内容も講義に含まれている点が特徴です。

下記リンクから講座のお申し込みをする際には、上記画像内のうち赤枠で囲んでいる法律系科目を選択しましょう。

【おすすめ2位】「資格の学校TAC」公務員予備校

| 公式HP | 資格の学校TAC |

| 講座名 | 裁判所一般職 対策セミナー |

| 講義形式 | 通信(WEB動画)・郵便による添削 |

| 価格(税込) | 26,400円 |

- 添削に対応(5回まで)

- 専門択一(憲法・民法・刑法)対策と記述対策がセット

- 受講料金は他2校と比較すると高い

- 裁判所職員だけでなく、他にも専門記述がある官庁を受験する予定のある方

- 択一で刑法を選択する方

- 記述だけでなく、択一にも不安がある方

添削サービスを5回まで利用できる点がポイントです。

ただ、正直なところ、5回も添削が必要かと言われると、ぶっちゃけ5回も必要ないというのが実際に裁判所事務官に合格した私の考えです。

はじめに講義を通して書き方を学び、ある程度書く練習をしてから一度講師に添削をしてもらえば十分だと考えています。

なぜなら、一度書き方を理解すれば、出題される問題が変わっても、記述の基本的な答案の書き方の原則は変わらないため、応用が効くからです。

一度書き方をマスターしたら、あとは問題演習をこなし、重要論点を思い出す練習や判例、条文を地道に押さえていく時間にあてるべきです。

また、講師から添削が返答されるまでに、仮に1通あたり1〜2週間かかるとすれば、2月の開講から裁判所事務官試験の本番までに、5回添削してもらうのはかなりタイトです。

以上を踏まえて、アガルートとTACをそれぞれ検討していただけたらと思います。

→資格の学校TAC講座の詳細はこちら

【おすすめ3位】「LEC東京リーガルマインド」公務員予備校

| 公式HP | LEC東京リーガルマインド |

| 講座名 | 裁判所事務官専門記述(憲法)ファイナルアンサー |

| 講義形式 | 通信(WEB動画・音声DL) |

| 価格(税込) | 6,000円 |

- 2時間半の講義で答案作成術が学べる

- 受講料金がとにかく安く、コスパが良い

- ただし、添削サービスは付属していない

- 記述はある程度自信があるが、最終の仕上げにプロ講師の講義を受けたい方

- コストを抑え、手短に試験の概要から、傾向、書き方を網羅しておきたい方

- 基本的には独学で勉強を進めているが、やはり記述だけは不安が残る方

値段も安く、講義の時間も短くまとめられているので、素早く基本的な記述対策を済ませることができます。

ただ、唯一残念なのは、LECには添削がないという点です。

添削サービスは含まれませんが、記述を解くための答案作成術はプロ講師から学べるため、おすすめできる講座です。

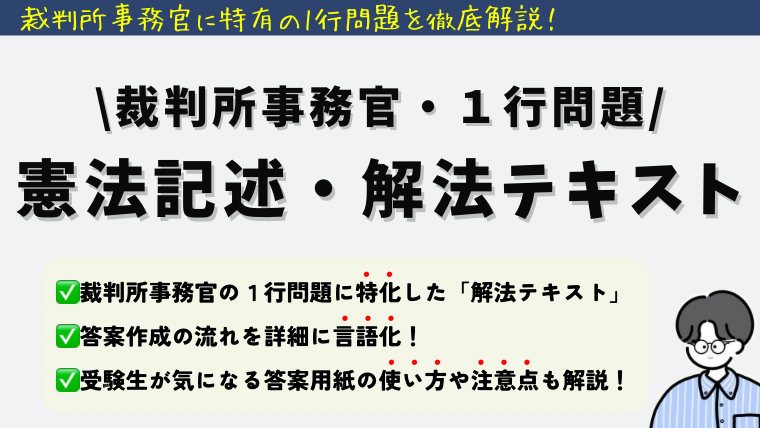

【番外】当ブログ作成「憲法記述・解法テキスト」

「予備校よりも低価格かつ詳細に言語化する!」をコンセプトに、これまでの個人での指導経験を生かし、テキストを作成しました。

LEC同様、添削機能は付属しておりませんが、憲法記述問題を解くためのステップを詳細に言語化しています。

裁判所記述の対策は予備校でも取り扱いが少ない上、市販のテキストも良書が少ないことから、受験生の選択肢が一つでも増えればと思い作成しました。

値段に関しては、文章の作成、構成、編集から挿入画像の作成など、すべて私一人で仕上げているため、低価格を実現できています。

【裁判所職員・記述対策】独学の場合のおすすめのテキストとは?

そもそも専門記述は独学でも対策可能か?

正しい対策をすれば、独学で合格することも可能です。

しかし、少なくとも1回は自己の書いた答案を第三者に添削してもらう機会を設けるのが理想です。

試験までにできれば、市販のテキストや過去問を実際に時間を測って解き、自己以外の第三者に添削をしてもらうようにしましょう。

【独学】裁判所事務官の記述対策におすすめのテキスト

市販テキストを選ぶ際のポイントとしては、模範解答が充実しているかです。

具体的には、以下の2点を満たしているかどうかです。

- 解答が簡潔か?

- 文量は足りているか?

上記2点を満たし、実際に私自身も使用した教材を紹介します。

(2025/07/06 01:34:39時点 楽天市場調べ-詳細)

こちらのテキストの優れている点は、すべての問題ごとに800字と1200字の答案例がそれぞれ載っているところです。

落としてはいけない必須論点をわかりやすくまとめてくれているので、その論点をまずは理解し、その上で箇条書きで書くべき論点を答案構成できるようにしましょう。

専門記述(憲法)が書けない理由とは?

なぜ、記述問題は難しいのでしょうか。

実際に、択一式の憲法は得意なのに、記述問題となると全く書けないという受験生が非常に多いです。

択一式は、選択肢をいくつか絞ることができればすべての選択肢の正誤を判断できなくても正解を導き出せます。

一方で、記述の場合だと、知識の誤魔化しが効かないので、うろ覚えの論点が記述となると急に解けなくなるのです。

しかし、最初は全然書けなくても落ち込む必要はありません。

実際、私もはじめは全く書けませんでした。

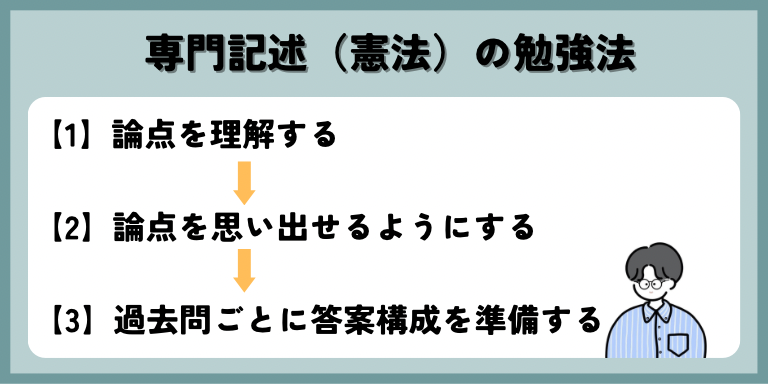

専門記述(憲法)の具体的な勉強方法とは?

具体的なステップは、下記のとおりです。

【1】論点を理解する

いきなり暗記に走るのではなく、まずは論点を理解しようとする姿勢が非常に重要です。

理解したうえで暗記をする方が長期記憶に残りますし、そもそも裁判所職員の記述試験を初めから暗記で乗り切ろうとするのは危険です。

また、判例や、定義や条文を一言一句そのまま暗記しようとする受験生がいますが、これは本当に時間の無駄なのでやめましょう。

実際のところ、ニュアンスが間違っていなければきちんと点数はもらえます。

【2】論点を思い出せるようにする

ここで重要なのは、書いて覚えるのではなく、声に出して覚えることです。

書かなくても、何も見ないで声に出せるのであれば答案を書くことができます。

ただし、法律用語など漢字に自信がない場合もあるかと思いますので、自信のない部分は声に出しながらも紙に書き出してみるなどしてみましょう。

【3】過去問ごとに答案構成を準備する

最後のステップとして、過去問ごとに答案構成(書くべき論点)を準備し、それを思い出せるようにする作業をします。

外国人の基本的人権について論ぜよ。

(1)外国人の人権共有主体性について

(2)外国人に保障される人権の範囲

(A) 自由権

(B) 入国の自由

(C) 社会権

(D) 参政権

【裁判所事務官】短期で専門記述を攻略する勉強法

【1】暗記中心ではなく、理解中心の学習をすること!

択一式の学習段階から、暗記ではなく、理解することを意識して学習していた受験生であれば、記述式で必要な基礎となる土台の部分がある程度、出来上がっているはずです。

あとは、記述式の問題形式に合わせて、必要な知識を適切な形で答案用紙に書き出すことができれば、まず足切りは回避できる程度の答案はすぐに書けます。

しかし、普段からなんとなく繰り返し問題演習をしていて、なんとなく答えがわかる状態(=少しでも問題文を変えられたら回答が導き出せない状態)の方は、記述になると全く回答できないはずです。

なぜなら憲法の理解ができていないからです。

択一式に限らず、記述式に関しても、理解重視の学習を進めてきた受験生にとっては、決して難しい科目ではありません。

しかし、これまで暗記中心の学習をしてきた受験生にとっては、記述式はかなり厳しい山場になります。

仮に、直前期になって記述式の対策を始めた方で、全く答案が手も足も出ないという方や、これまで暗記中心の学習をされてきた方は、今この瞬間から、理解中心の学習に切り替えましょう。

そうすることで、忘れるという忘却との戦いから、勉強するたびに知識が積み上がっていくみのりある学習にシフトすることができます。

【2】択一式と記述式を別個の問題として切り離さないこと!

短期間で専門記述を合格レベルにまで引き上げるコツは、択一式と記述を切り離さないことです。

つまり、憲法の択一式の問題を解く時から、記述を意識して勉強することが重要です。

逆に、記述対策をしているときも、択一式を意識して勉強しましょう。

択一式の勉強をすることで、記述式の点数も上がりますし、記述式を対策することで択一式の点数も上がります。

なぜなら、択一式でも、記述式でも憲法で問われる重要な論点は同じだからです。

そのため、択一式と記述式の対策を別個のものとして考えるのは効率が悪いです。

例えば、過去問等で択一式の問題演習をする際には、解説に載っている重要判例や回答の根拠となる条文をしっかり読み込むことが重要です。

条文に関しては、重要条文や重要判例に関しては、テキストに記載があるものと、過去問の解説に掲載されているものを押さえておけば十分です。

【3】短期合格のコツ(択一・記述)

正解と不正解の肢に限らず、「なぜこの肢が正解なのか?なぜ不正解なのか?」肢ごとに理解することを心がけてみてください。

正しくは、答えを覚えるのではなく、なぜ正解なのか、不正解なのか理由を覚えるです。

- 問題を見て、答えがなんとなくわかるレベル

- 問題を見て、答えがわかり、正誤の理由まで説明できるレベル

②の状況まで全問題、全肢持っていくのが理想です。

しかし、全ての肢の正誤が分からなくても、正解は導き出せます。

あくまで、普段の学習において、このレベルまで持っていく意識で勉強することが大切です。

正直言って、暗記と比べて、理解するのは難しいですが、暗記はもっとしんどいです。

(短期記憶から長期記憶にするためには、繰り返しと理解が必須です)

少しでも理解しようと努めることで、記憶に定着しやすくなります。(短期記憶から長期記憶に変わろうとしてくれます)

そして、結果的に暗記できたりもします。

しかし、試験直前期である2週間前からは、覚え切れていないところは全部丸暗記でOKです。

なぜなら、そのタイミングで覚えたことは全て試験本番でも短期記憶として残っており、問題を解けるはずだからです。

逆にいうと、試験2週間前までの丸暗記は時間の無駄なので、理解優先の学習に努めてください。

まとめ:自信がなかったら予備校を活用しよう!

裁判所職員は非常にクセのある試験です。

特に、記述対策はきちんとしていないと足切りで不合格ということも大いにあり得ます。

そこで、できることならば、第三者に添削をしてもらい、客観的に自己の答案を見直し、答案作成力に磨きをかけていく必要があります。

予備校はお金もかかりますが、直前対策講座といって単発的に予算をおさえた裁判所職員の専門記述対策に絞ったプランもあります。

うまく予備校を活用しながら、狭き門である裁判所職員試験の合格を目指しましょう。

また、本番までに最低でも一度は本番形式で時間を測り、時間内に問題を解き切る練習としておきましょう。

(2025/07/06 01:34:39時点 Amazon調べ-詳細)

最後に、本記事内で紹介したおすすめの記述対策テキストも再度掲載しておきます。

(2025/07/06 01:34:39時点 楽天市場調べ-詳細)

→おすすめの予備校をもう一度確認してみる(クリックで該当部分までジャンプします)

【お知らせ】当サイトの裁判所対策関連記事の紹介

【R4〜5最終合格実績】

- 裁判所事務官10名

- 家庭裁判所調査官4名

- 特別区、神奈川県、長野県、大阪府、岡山県、愛媛県、高知県、佐賀県

- 横浜市、岡山市、その他複数自治体に最終合格者を輩出