裁判所職員試験の一次試験を受験された方お疲れ様です!

みなさん、気になるのは一次試験の突破に必要なボーダー点数ですよね。

それでは早速、ボーダー点数についてお話ししていきます。

まず、検索上位の他のウェブサイト等で誤った情報が公開されているのですが、ここはしっかりと押さえてください。

最高裁判所が公表しているのは、あくまでも、筆記試験(教養および専門)の足切り点数です。

例えば、令和6年度及び7年度の足切り点数は、いずれも教養が12/30点、専門が12/30点です。

これを合計した24/60が一次試験突破に必要なボーダーではありませんので、ご注意ください。

実際に最高裁判所が公表している令和7年度の試験結果はこちらです。

必ず一度ご自身の目で確認しておきましょう!

裁判所事務官の一次試験のボーダーは何点?

結論から言います。

受験する裁判所の管轄にもよりますが、裁判所事務官(一般職)は38〜40点が一次試験を突破するためのボーダー点数であると言われています。

ここ数年の傾向からも、まずは40点台に乗っていれば、ひとまずは安心してもよさそうです。

ただ、40点に満たない場合でも、一次試験を突破できる可能性は十分にあります。

裁判所職員が第1志望なのであえば、切り替えて面接対策の準備は始めておきましょう!

というのも、裁判所職員は筆記さえ突破してしまえば、面接で十分逆転が可能だからです。

一つの基準として、教養試験と専門試験の合計が40点を超えているのであれば、ボーダーのことは気にせず、早めに面接対策に取り掛かり、面接で一気に挽回しましょう。

ただし、教養試験と専門試験それぞれに足切り点が設けられているので、例えば、同じ40点でも、教養11点と専門29点のようなケースであれば、教養試験で足切りになる可能性が非常に高いので注意が必要です。

実際に令和6年度及び7年度における足切り点数は、上述のとおり、教養12/30点、専門12/30点ですので、教養試験が11点であれば、同じ合計40点でもその時点で足切りとなり、面接には進めません。

| 管轄名 | 過去のボーダーライン合否有無(◎は合格、×は不合格) |

|---|---|

| 札幌 | ×教養15、専門18(R6)、◎教養19・専門20(R6)、×教養13・専門20(R7)、◎教養19・専門20(R7) |

| 仙台 | ×教養15・専門15(R6)、×教養16・専門16(R6)、◎教養15・専門20(R6)、◎教養18・専門18(R6)、×教養17・専門13(R7)、◎教養18・専門20(R7) |

| 東京 | ×教養18・専門19(R6)、◎教養20・専門23(R6)、◎教養26・専門17(R6)、×教養24・専門13(R7)、◎教養18・専門26(R7)、◎教養25・専門20(R7) |

| 名古屋 | ×教養20・専門15(R6)、×教養24・専門19(R6)、×教養18・専門19(R7)、◎教養20・専門19(R7)、◎教養17・専門28(R7) |

| 大阪 | ×教養15・専門20(R6)、×教養18・専門20(R6)、◎教養25・専門14(R6)、×教養20・専門13(R7)、×教養18・専門19(R7)、◎教養20・専門20(R7) |

| 広島 | ◎教養14・専門20(R6)、◎教養20・専門21(R6)、◎教養17・専門24(R7) |

| 高松 | ×教養14・専門20(R6)、◎教養19・専門21(R6)、×教養11・専門27(R6)、◎教養16・専門25(R7)、◎教養20・専門26(R7) |

| 福岡 | ×教養14・専門20(R6)、×教養16・専門20(R6)、×教養17・専門16(R7)、◎教養23・専門18(R7) |

確実に一次試験を突破できる点数は?

過去のボーダーから分析したところ、これだけ取れていれば一次試験突破はほぼ確実だろうという点数が下記のとおりです。

(1)教養試験で15点以上であること(※R6・7ともに足切りは12点)

(2)専門試験で15点以上であること(※R6・7ともに足切りは12点)

(3)合計点数が40点以上であること

上記の条件をすべて満たしていれば、一次試験の合否はもう考えなくても大丈夫です。

8つのどの管轄であっても、一次試験はほぼ確実に突破できます。

余計なことは考えず、今すぐ面接対策をしましょう。

筆記試験が終わったら今すぐ面接対策に切り替えを!

本記事をお読みくださっている方の中には、すでに筆記試験を終えた受験生の方が多いかと思います。

筆記試験後、ついついボーダーが気になり、何も手につかない気持ちは痛いほどわかります。(私自身が受験生時代にそうだったので…笑)

しかし、どうかお願いです。

今年、どうしても裁判所職員に合格したい受験生は、今この瞬間から面接試験対策に切り替えてください。

筆記試験終了後から面接試験までの日程は、あなたが思う以上に時間の猶予がありません。

また、面接カードの提出の締め切りもすぐにやってきます。

しかし、「初めての面接試験だし、何から手をつければ良いのかわからない…。」という受験生が多いのも現実です。

無理もないです。

裁判所職員試験は、他の公務員試験のなかでも、比較的早い時期にあるため、多くの受験生にとって、裁判所の面接が初めての面接試験になるケースが多いからです。

そこで、上記のような悩みを抱える受験生に向けて、私が作成した「面接対策テキスト」と私が提供している「ES添削サービス」について紹介させていただきます。

「面接対策テキスト」と「ES添削サービス」のお知らせ

これまで、私自身が実際に裁判所職員の面接試験を受験した経験、また、100名を超える面接指導を行なった経験から、裁判所の面接試験を突破するためのノウハウは完全に理解しております。

そこで、私がこれまでに数年間にわたって蓄積してきたノウハウや経験をなんとか受験生に還元できないかと考え、その結果できたのが、「オリジナル面接対策テキスト」と「ES添削サービス」です。

正直、無料のブログ記事では、ノウハウが飽和してしまうという懸念から、記載できる内容にも限度があり、本当は伝えたいが、公開できていない情報が山ほどあります。

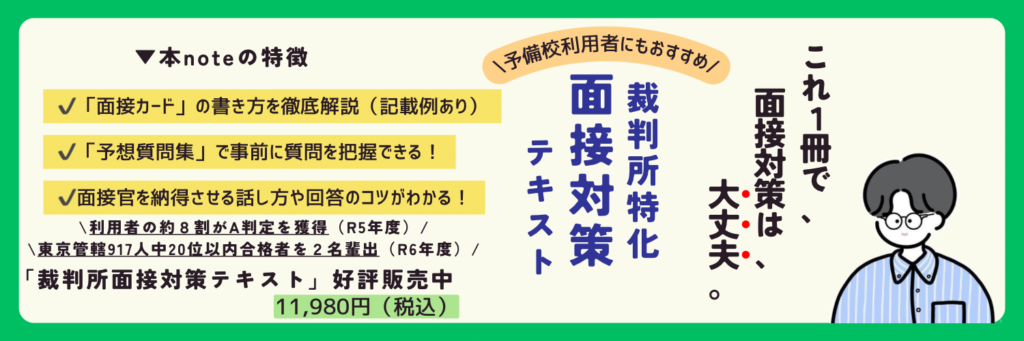

そこで、noteという形で、合格レベルの面接対策をするために必要な情報を全て詰め込んだ裁判所特化型のオリジナルテキストを作成しました。

【1】裁判所・面接対策テキストとは?

本noteでは、「面接カードの書き方」や「面接試験における回答のコツ」、そして、面接で問われる質問を予想した「予想質問集」まで網羅されています。

これまで、私自身が実際に裁判所職員の面接試験を受験した経験、また、100名を超える面接指導を行なった経験から、裁判所の面接試験を突破するためのノウハウは完全に理解しております。

そこで、私がこれまでに数年間にわたって蓄積してきたノウハウや経験をなんとか受験生に還元できないかと考え、その結果できたのが、「オリジナル面接対策テキスト」です。

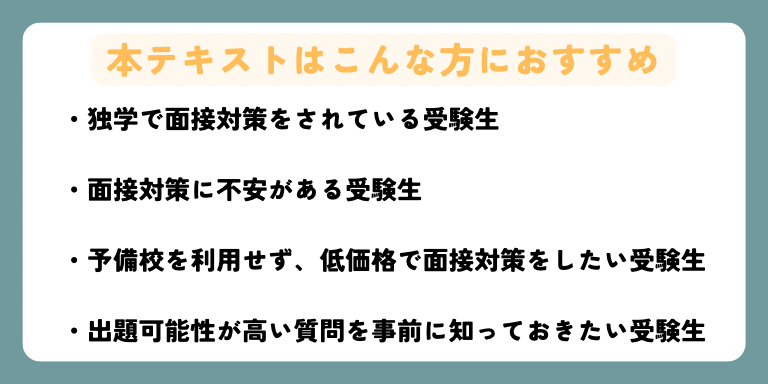

【2】裁判所・面接対策テキストはこんな方におすすめ!

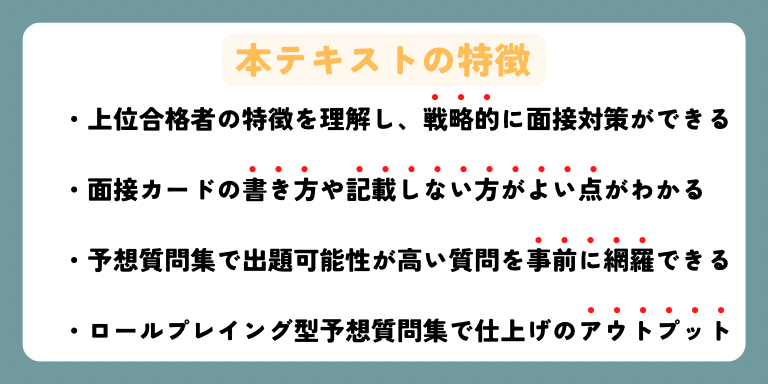

【3】裁判所・面接対策テキストの特徴とは?

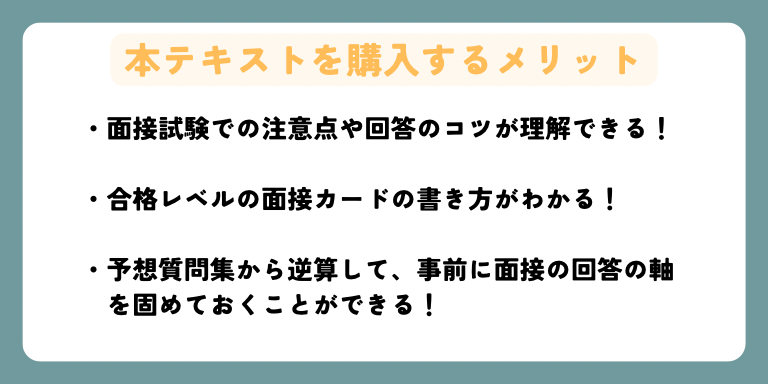

【4】裁判所・面接対策テキストを購入するメリット!

つまり、面接対策テキストは、これまで私が実際に受験指導し、上位合格した受験生の特徴から裁判所が求める人材を分析し、そこから逆算して作成しています。

さらに、裁判所が求める人材を理解したうえで、合格レベルの面接カードの書き方、合格のために想定しておくべき質問などを事前に対策できます。

本テキストは、小手先のテクニックではなく、裁判所に合格するために必要なものは何かを理解し、その上で、できる限り短い時間で、合格を掴み取っていただくことを目指したテキストです。

「面接カードの書き方」&「面接時の回答のコツ」がわかる!

【5】ES添削サービスについて

ちなみに、面接カードの添削も行っております(有料)ので希望があれば、こちらをお読みになり、ご連絡ください。

【お知らせ】当サイトにおける裁判所関連記事の紹介